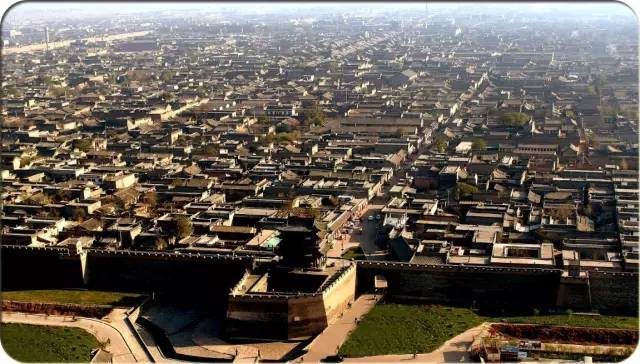

笔者近期考察了向往已久的世界文化遗产平遥古城,获益匪浅。那厚重的城墙,古朴的老街,各色各样的票号、钱庄、当铺……依稀可见当年的全国金融中心商贾云集、票号林立、汇通天下的繁华景象。品尝平遥牛肉唇齿留香。但比这美景美味更令人印象深刻的,还是那古老的平遥县衙,不仅因为其端庄气派的古县署——朱漆的大门、偌大的院落、古典的建筑,更是因为衙内悬挂的一幅幅楹联,以廉政文化为主题,内涵丰富、对仗工整、用词精当,特别是其中三幅楹联让人驻足研读、难以忘怀。

其一:“吃百姓之饭,穿百姓之衣,莫道百姓可欺,自己也是百姓;得一官不荣,失一官不辱,勿说一官无用,地方全靠一官。”这是悬挂在县衙大堂的楹联。大堂是知县处理公务、特别是刑事案件的主要场所,也称官阁,阁上挂匾额“亲民堂”。“民”字有意多写了“一点”,意在“为民、给民多一点”。此联提醒做官不能忘本,不要忘记自己也从井田来;提醒要正确对待自己,不计较个人荣辱得失;提醒要勤政爱民,视民事如家事,为官一任,造福一方。2013年11月26日,习总书记在山东菏泽召开座谈会时就引用了这副楹联阐释官民关系,指出封建时代官吏尚有这样的认识,今天我们共产党人应该比这个境界高得多。不去考证这幅楹联最早挂于何处,又是何时挂在平遥县衙,但其要义直击心底,值得今天的领导干部学习汲取。

其二:“与百姓有缘才来到此;期寸心无愧不负斯民。”这是悬挂在二堂的楹联。二堂是知县的日常办公场所,一般民事案件在此审理,堂内挂匾额“思补堂”。有趣的是,这联中“愧”字少了一点,“民”字也多了一点,意即给百姓多一点仁爱,自己就会少一点愧疚。提醒自己要常常反思自省,不能做损害百姓利益的事,这样才对得起天理良心。这副楹联也提醒今天的领导干部,要做到心中有民、为民谋利、“不负斯民”。

其三:“治赋有常径,勿施小恩忘大体;驭官无制法,但存公道去私情。”这是悬挂在内宅的楹联。内宅是知县日常生活的地方,堂上挂匾额“勤慎堂”。此联犹如晨钟暮鼓,发人深省。意思是说做官要讲原则、守规矩,不能因为一时的私心杂念和小恩小惠就忘了公道和大体。讲解员告诉我们,当年不允许家眷在县衙居住,更不得干预政事。可见,古时知县“八小时之外”也不忘提醒自己,要分清公与私、法与情,坚持原则,不徇私情。生活在当今这个“乱花渐欲迷人眼”的世界里,领导干部“八小时之外”更应慎独和自律,做到公私分明、克己奉公。

“百载烟云归咫尺,一署风雨话沧桑”。当年平遥地区的经济繁荣也许是以这里的清明吏治为支撑的。上述三幅楹联总体上都体现了中华优秀传统文化中以民为本、民贵官轻的思想精华,反映了人民对清明政治、清官良吏的殷切期盼,表达了封建社会许多优秀的士大夫担当道义、清廉自守的高尚情怀,闪耀着廉政文化之光。

诚然封建社会的大多数官吏本质上不可能真正做到以民为本、勤政廉政。但上述三幅楹联对当前的廉政文化建设仍具有借鉴意义,亦可作为领导干部为官从政的座右铭。若是我们今天的每一位领导干部,都能发扬光大、身体力行其精神,何愁没有山清水秀的政治生态。

来源:江苏省文化厅